✔︎お家で美味しいご飯が食べたいけど簡単に何かないかな?

✔︎柴田慶信商店の曲げわっぱお櫃、実物が見たいけど中々機会がない

家での料理がマンネリしていて簡単に何かないかな?

おひつを使って美味しいご飯を食べてみるのはどう?

2年前、柴田慶信商店のおひつに買い換えたのですがこれが使いやすく、兎に角ご飯が美味しいのです!

- 美味しいお米が食べたい

- いつもの食卓に変化をつけたい

- お店に行けないから柴田慶信商店のお櫃(おひつ)が知りたい

- 曲げわっぱのお櫃(おひつ)の良さを知りたい

柴田慶信商店のお櫃(おひつ)は店頭で見れる機会も少ないので使い心地をしっかりレポートさせて頂きます。

白米が数段美味しくなるので使わないのは損です!

柴田慶信商店のお櫃(おひつ)で毎日の食卓に変化をつけて美味しいご飯を食べましょう!

お櫃(おひつ)を買い換えた理由

元々大きなお櫃(おひつ)はあったのですが洗って乾かす手間だとか置く場所がなかったりで棚の奥の方に追いやられ使わなくなってしまいました。

今回は小さなものがいいな。どうせならしっかり長く使って行きたい。と言う思いがありました。

そもそもお櫃(おひつ)とは?

まだ電気炊飯器などがなかった時代、お釜で炊いたごはんは炊きたては熱々でそのままにしておくと焦げてお米が硬くなってしまった。それを防ぐために使われたのがお櫃(おひつ)でした。

持ち運びやすいという利点とお釜でご飯を炊いた後はお櫃(おひつ)に移して保存をすると言う器としての役目がありました。

その歴史はとっても古く平安時代に誕生したと言われています。

その後電気炊飯器が発明される昭和30年頃まで活躍したのだそう。

炊きたてごはんの温度を保つことは出来ないのですが乾燥を防いで、ふっくらやわらかな状態で保存できる。

理に適っている昔からの道具なのですね。

曲げわっぱとは?

杉や檜の薄い板を曲げて作られる円筒型のボックスのことです。

薄く削られた木を熱湯につけて柔らかくしたものを型に合わせて素早く曲げて乾燥させると言う手順。

秋田県の大館市は1300年前から曲物を作るようになり1980年代に柴田慶信さんの活躍もあり伝統工芸品にも指定を受けて、秋田を代表する特産品へと成長していきました。

曲げわっぱについて柴田昌正さんが語られていますのでぜひご覧ください

じっくり知りたい方にはこちら

柴田慶信商店とは?

柴田慶信が曲げ物の道に足を踏み入れたのは1964年。地域の伝統工芸である曲げわっぱに魅入られた慶信は、他に指導を仰がず、試行錯誤の後、独学で曲げ物の製作方法を学びました。

1979年の設立後も理事として、販路拡大の為の即売会に参加し、需要低下と材料の入手困難に対し、積極的な解決策を提案、実行します。

また、大館曲げわっぱが伝産法の指定を受けるために環境の整備や資料作成に奔走します。

その甲斐あって1980年「大館曲げわっぱ」は伝産法の指定を受け、国の伝統的工芸品となりました。

柴田慶信商店HPより

半世紀以上の歴史がある秋田の伝統工芸。「曲げわっぱ」と言うと白木の弁当箱の方が馴染みがあるでしょうか?

柴田慶信商店は浅草に路面店舗があります。

ふらっとお店に伺ったのが最初でしたが秋田杉の香が店内に充満していてリラックス効果満点で近所に用事がある度に伺わせて頂いておりました。

店内では商品が手に取れるだけでなく数年、数十年使ったものまで見れるのが嬉しい。

お弁当箱はボンポワンやCLOTH&CROSSなどブランドや店舗でのコラボレーションもされており、見つける度に欲しくなってしまいます。

Itadakimasu Recipeさんの動画は浅草店舗から使い方まで素敵に紹介されています

柴田慶信商店のお櫃(おひつ)の口コミは

旦那様が出張の折にふと買ってきた柴田慶信商店のおひつ

— 小原未樹(MIKI KOHARA) (@bakanekosora) February 27, 2020

使いやすくて木の香りも良い

ちょっとずつ電気機器を減らしているので重宝している

我が家には炊飯器、電子レンジは無い pic.twitter.com/dRtSYcEChS

柴田慶信商店のお櫃が3ヶ月待ちで届いた〜♪ pic.twitter.com/mCaM405VHZ

— たかはしみなこ (@minakotaka26) August 1, 2017

時期によっては入荷待ちにもなる柴田慶信商店のお櫃。みなさん楽しんで使ってらっしゃるのが分かりますね。

柴田慶信商店のお櫃(おひつ)の魅力をレビュー

実店舗で実物を拝見していたので素材の素晴らしさと、その仕事の美しさを知っていたから。長い付き合いになる道具なので使い心地を重視したいと思いました。体感まではお伝えできないのですが、細部のデザインと使い勝手をお伝えさせてください。

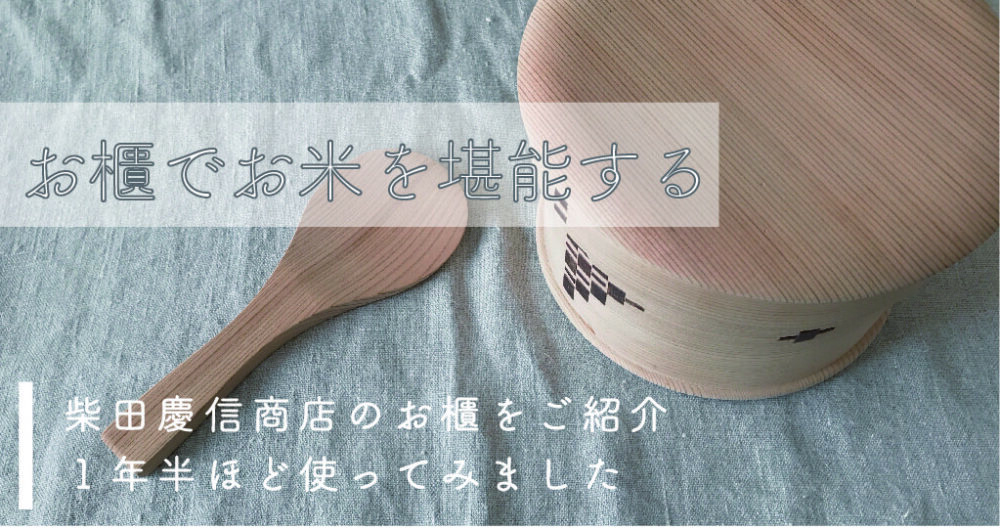

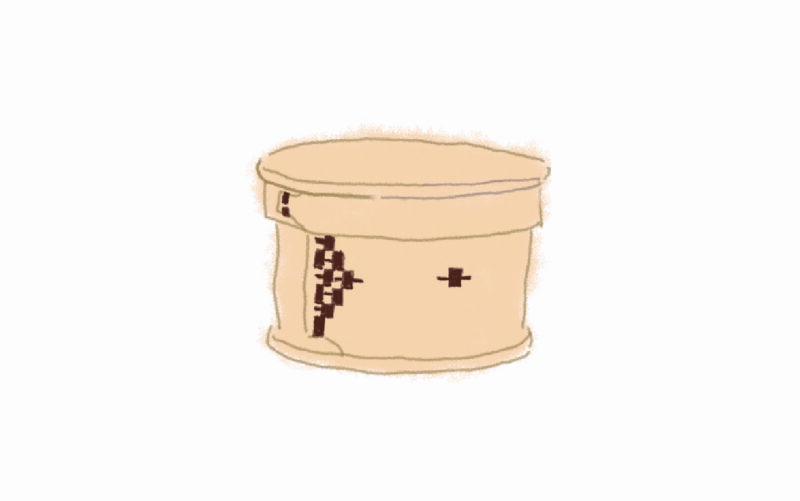

柴田慶信商店のお櫃(おひつ)サイズ感

■以前使っていたものがかなり大きかったので今回は手の平にものりそうな「5寸2合サイズ」を選びました。

■洗った後も幅を取りませんし、収納にも困りません。さっと出せるのもとても使い勝手がいい。

■蓋を開けた状態なら3合くらいは入るので、3合分ごはんを炊いて取り敢えずお櫃(おひつ)にごはんを入れてそのまま食卓に出します。

つるんと言う肌触りで心地がいいです。

柴田慶信商店のお櫃(おひつ)の特徴的なデザイン

■木材を留めている部分は山桜の木皮を使っていてこの模様は「鱗(うろこ)」と言って厄除の意味合いがあるのだそうです。

■1年半使っておりますが、洗う時に不便を感じることは一度もありません。

見ているだけで清々しい気持ちに。伝統工芸品を日常的に感じられることのリラックス効果ですね。

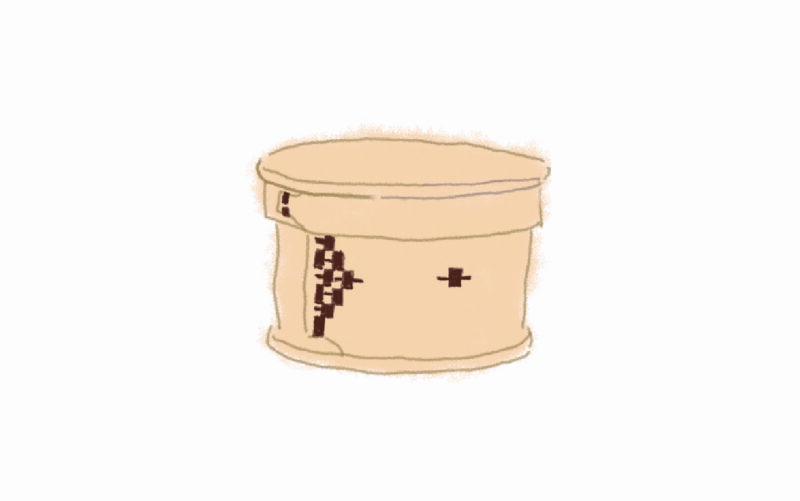

柴田慶信商店のお櫃(おひつ)の機能的な底面

■一番見て頂きたいのは底の部分がゆるくカーブを描いているのでごはんが角に入り込んで取れないと言うストレスがありません。洗う時も手でつるんと米粒が取れるのはとても嬉しいです。

底の○形縁部分が側面に向かってゆるいカーブを描いているので角がない状態になります。

柴田慶信商店のお櫃(おひつ)を2年半使って見た感想は

柴田慶信商店のお櫃(おひつ)を2年使っても秋田杉の香りがしっかり残っております。収納している棚を開けるとふんわりいい香が漂う感じです。

炊き立てのごはんを柴田慶信商店のお櫃(おひつ)に納めて食卓にそのまま出せるのは今でも高揚感があります。

そして余ったごはんは蓋をして置いておけば調湿効果により時間が経ってもご飯がべとつかず、抗菌効果があるので傷みにくいと言う素晴らしさ。1日経過してもしっとりもちもちのごはんは本当に美味しいです。

洗い勝手もいいのでささっと洗いを済ませてふきんを敷いて置いておけば内側に汚れやカビなどつくことがないまま1年半経過しております。

底の面だけは少し汚れが気になりますが、これからの経年劣化も込みで楽しめるのでお値段以上の楽しみ方ができているのではないかなと思っております。

柴田慶信商店のお櫃(おひつ)を使うメリットとデメリットは

柴田慶信商店のお櫃(おひつ)を使うデメリット

わたしは木の香が好きなので全く気にならないのですが、この杉の香がごはんにつくようで嫌だと言う方もいらっしゃるようです。デメリットがあるならばその点だけかと思います。

柴田慶信商店のお櫃(おひつ)を使うメリット

メリットは、とにかく使い心地がいいこと後はごはんの美味しさ。秋田杉のさわり心地の良さに無駄のないデザイン。毎日使うものだからこそこの心地よさは最大のメリットだと思います。冷めたごはんを美味しく、うれしく食べられる事も毎日の喜びにつながります。

5寸2合サイズを購入しましたが、6寸3合サイズでも使いやすいかなと思っております。

楽天市場でふるさと納税を使って購入するのもオススメ!

おまけに

柴田慶信商店のお櫃(おひつ)と一緒に購入したのがこちらのしゃもじ。店舗にお邪魔する度にへらやお箸などの小物を購入していたのですが、これがまた香が良くて暫く癒されます。

先ずは少し試して見たいと言う方は小物を購入してみるといいかも知れません。

あとがき

長く使うものなので実物を見て頂きたい所なのですが、柴田慶信商店のお櫃(おひつ)は見る機会が少ないと思います。

使い勝手が伝えられたらと思いましたがいかがでしょうか?

毎日食べるご飯だからお米を大切に美味しく味わいたい。そんな風に考えられる方に使って頂きたい柴田慶信商店のお櫃(おひつ)です。

朝一番、お櫃(おひつ)にごはんが残っているとふたを開けながら「今朝はごはんだな!」とニンマリしてしまいます。

皆さんも柴田慶信商店のお櫃(おひつ)で毎日のご飯を楽しみませんか?

最後までお読み頂きありがとうございました。次の記事でお会い出来たら嬉しいです!